-

- Qui sommes-nous

- Contact

Les mots-amis : entretien avec Anne Sardier

Anne Sardier est enseignante-chercheuse en sciences du langage. Elle a enseigné à l’université du Québec à Montréal, à l’université de Limoges et à l’université Clermont-Auvergne. Ses recherches concernent la didactique du lexique, elle développe une réflexion sur la construction de la compétence lexicale et propose aux enseignants des mises en oeuvre novatrices pour l’enseignement-apprentissage du vocabulaire en classe.

Dans son livre Les mots-amis pour progresser en vocabulaire (en librairie le 19 juin), elle présente une approche basée sur la volonté d’enseigner de manière intégrée les trois dimensions du système lexical : la forme des mots, le sens des mots et la cooccurrence entre les mots, pour permettre aux élèves de mieux développer leur vocabulaire.

Que sont les « mots-amis » ?

Les mots-amis sont les cooccurrents fréquents d’un autre mot, c’est-à-dire les mots qu’on utilise souvent les uns avec les autres, c’est pour cette raison qu’on les dit « amis » dans le dispositif proposé. Par exemple, on voit dans l’ouvrage Les mots-amis pour progresser en vocabulaire que les mots-amis de « bruler » peuvent être des noms, parfois concrets comme « bois » ou « cheminée » ou parfois abstraits comme « honte » parce qu’on peut dire « Le bois brule dans la cheminée » ou « La honte brule ses joues ». On voit aussi que les mots-amis de « figure » peuvent être des verbes comme « changer », dans l’expression « changer de figure », ou des adjectifs comme « géométrique ».

Les mots-amis sont une aide précieuse pour comprendre les changements de sens, ils aident aussi à savoir quelles associations sont possibles en réemploi lexical. Les lister, comme proposé dans le dispositif, permet aux élèves d’acquérir un stock de mots qu’il est possible de réemployer ensemble.

En quoi ce dispositif se distingue-t-il des autres méthodes d'apprentissage du vocabulaire ?

Le dispositif est innovant et se distingue des autres méthodes d’apprentissage pour deux raisons principalement : d’abord parce qu’il met l’accent sur les mots-amis pour comprendre et réemployer un mot nouveau, ensuite parce qu’il s’appuie sur la discussion lexicale pour enseigner la stratégie des mots-amis.

Le dispositif propose de lister et catégoriser grammaticalement les mots-amis. Une des difficultés quand on enseigne le vocabulaire peut en effet être son lien permanent avec la grammaire. Par exemple, comprendre le rôle des compléments dans les variations de sens d’un verbe. La catégorisation grammaticale proposée dans le dispositif établit clairement ce lien et en fait même une aide pour les élèves. Elle leur fournit une stratégie complémentaire de celles parfois déjà mises en œuvre, pour acquérir des mots nouveaux. Le dispositif leur permet donc d’accroitre et de structurer ainsi leur vocabulaire.

Dans la démarche proposée, cette stratégie émerge de la discussion lexicale à l’issue de laquelle elle fait l’objet d’un enseignement explicite. Cette activité centrale dans le dispositif des mots-amis est bien expliquée dans l’ouvrage, afin que les enseignants puissent la mettre en œuvre et que les élèves s’approprient la stratégie ainsi enseignée.

Pourquoi est-il important d'articuler ensemble trois dimensions du lexique : sémantique, morphologique et syntagmatique ?

Étant donné que le but est d’aboutir à l’accroissement et à la structuration du lexique, comme le rappellent souvent les programmes pour l’école et le collège, on ne peut pas faire l’impasse sur ces trois dimensions. C’est là un des points fondamentaux en didactique du lexique : prendre appui sur l’organisation du système lexical pour l’enseigner. Le lexique est en effet construit autour de trois grands axes : sa dimension sémantique qui est liée au sens de mots (les différents sens d’un mot, mais aussi les relations de sens entre les mots), sa dimension morphologique (la forme des mots et leurs ‘’familles’’), et sa dimension syntagmatique (les combinaisons des mots dans les énoncés). Ces trois dimensions ne sont pas indépendantes. Or, l’étude de la dimension syntagmatique est fort peu proposée en didactique, à part dans le dispositif des mots-amis. Par exemple, si les élèves comprennent que « bouillonner » est de la famille de « bouillir », et que ces deux verbes portent l’idée d’une agitation, étudier les combinaisons leur permet de savoir qu’on utilise « bouillir » avec les mots « lait », « café » ou « fièvre » et « bouillonner » avec « torrent » ou « sang ». Ils comprennent alors qu’on ne peut pas toujours les employer de manière équivalente. Si ce fonctionnement est explicitement enseigné comme proposé dans l’ouvrage Les mots-amis pour progresser en vocabulaire, les élèves ont alors les moyens de réemployer les mots avec justesse, et ils développent leur compétence lexicale.

Le dispositif est-il applicable facilement dans toutes les classes ?

Le dispositif est tout à fait applicable dans différentes classes. Les choix des mots étudiés dans l’ouvrage ont été effectués entre autres parce qu’ils sont adaptables à différents niveaux. D’ailleurs les expérimentations ont souvent eu lieu dans des classes multi-âges.

La démarche d’enseignement du vocabulaire peut être mise en œuvre dans les classes de cours élémentaires, de cours moyens et en sixième. Elle l’a aussi été en école maternelle. Elle est fondée sur plusieurs principes qu’on retrouve dans les propositions de séquence à tous les niveaux. Par exemple, la démarche prend comme point de départ les représentations des élèves et le scénario lexical qu’ils se sont construit à propos des mots étudiés, elle met en œuvre la discussion lexicale pour approfondir les sens des mots et catégoriser les mots-amis, elle propose des situations d’entrainement, d’emploi et de réemploi, etc. Des solutions sont toujours proposées dans l’ouvrage au cas où les élèves n’auraient pas de représentations des mots étudiés, ou bien au cas où la discussion lexicale aurait du mal à démarrer. On veille toujours à l’adaptabilité du dispositif à différents contextes d’enseignement.

Quels sont les bénéfices de ce dispositif sur la compréhension et l’expression des élèves ?

Le dispositif a d’abord été créé pour favoriser le réemploi lexical. Il part d’une exploration des mots pour mieux en comprendre le fonctionnement et, donc, mieux les comprendre et les réemployer.

Du côté de la compréhension, la recherche a montré que le dispositif des mots-amis donne aux élèves une stratégie leur permettant de comprendre des mots nouveaux en allant chercher des « amis » dans les énoncés. C’est un gain important parce que le contexte général n’est pas toujours éclairant et que plusieurs stratégies sont souvent à utiliser pour comprendre un mot inconnu ou peu connu.

Du côté de l’expression, le dispositif des mots-amis permet aux élèves de faire des choix judicieux entre les combinaisons possibles, comme entre « bouillonner » et « torrent ». Ils les aide ainsi à utiliser des mots polysémiques selon différents sens et à enrichir leurs productions de mots nouveaux comme « torrent » qui est peu connu.

Par ailleurs, en établissant clairement le lien avec la grammaire, il permet de donner plus de cohérence à l’enseignement de la langue. Les catégorisations grammaticales sont alors utiles dans les séances de vocabulaire et, à terme, pour la compréhension de mots et pour l’expression.

En quoi ce dispositif peut-il être particulièrement utile aux les élèves allophones ou en difficulté langagière ?

Le dispositif peut être utile aux élèves allophones ou en difficulté langagière parce qu’il favorise la mémorisation lexicale en proposant une démarche d’exploration des mots et de leur fonctionnement. Le dispositif favorise alors la rétention des mots en mémoire sémantique par catégorisation et combinaison. Grâce aux mots-amis, il permet en effet de mémoriser des listes de verbes, de noms ou d’adjectifs. Il permet aussi de mémoriser ces mots entre eux comme « bruler » avec « bois » et « cheminée » ou comme dans l’expression « changer de figure ». Grâce aux supports qui sont proposés dans l’ouvrage, les élèves peuvent avoir ainsi des structures prêtes à l’emploi si nécessaire. Le dispositif permet donc d’enseigner aux élèves allophones différentes façons de dire pour accroitre leur palette lexicale. Le fait de mettre les mots en correspondance les uns avec les autres, comme le propose le dispositif, favorise leur mémorisation et le développement de la compétence lexicale.

Le livre contient plusieurs séquences prêtes à l’emploi. Comment les avez-vous choisies et construites ?

Outre le fait de suivre la démarche générale du dispositif des mots-amis, plusieurs raisons ont guidé les choix des séquences.

Premièrement, les séquences proposent d’étudier plusieurs mots appartenant à une même classe sémantique comme les verbes de paroles, ou autres. Les mots sélectionnés se font écho. Par exemple, pour expliquer « murmurer », les élèves disent que c’est le contraire de « hurler ». Cette façon de faire contribue aussi au réemploi lexical.

Deuxièmement, plusieurs séquences étudient des verbes, parce qu’ils sont moins souvent explorés que les noms, et parce qu’ils ne fonctionnent pas sans les noms en sujet ou complément. Ils nécessitent donc une étude syntagmatique du lexique et ils sont ainsi étudiés et mémorisés avec les noms qui sont leurs « amis ».

Troisièmement, dans les recherches collaboratives desquelles sont issues les séquences, les choix des mots à étudier ont été effectués avec les enseignants. Ils ont par exemple suggéré d’étudier des verbes de soutien comme s’occuper de, parce qu’ils ont constaté que ces verbes posaient des problèmes de compréhension à leurs élèves.

Quatrièmement, une séquence propose de ne partir non pas de mots présélectionnés, mais du domaine des émotions. Ce choix a été fait parce qu’il correspond aussi à une réalité de la classe. Une séquence propose donc une étude du lexique des émotions avec les mots-amis, en mettant l’accent sur la dimension syntagmatique du lexique pour appareiller par exemple des mots comme « accabler » avec « injure », « tressaillir » avec « effroi », etc.

À partir des recherches en didactique du lexique, les choix ont donc été faits au plus près de la classe.

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à un enseignant qui souhaite débuter avec ce dispositif ?

Je dirais qu’il est important de se saisir de la démarche générale pour suivre toutes les étapes qui concourent au développement de la compétence lexicale. De la sorte, l’enseignant et ses élèves s’approprient un mode de raisonnement autour des mots, autour de lexique, plus globalement, ils exercent leur vigilance lexicale.

Je dirais aussi que le dispositif leur permet de relier un enseignement via les échanges entre pairs et un enseignement explicite grâce à la discussion lexicale qui est un élément clé du dispositif parce qu’elle favorise une exploration des mots en profondeur grâce aux échanges, et qu’elle se clôt par un enseignement explicite de la stratégie.

Du point de vue de la périodicité enfin, le dispositif des mots-amis propose une démarche pour explorer le fonctionnement d’un corpus de mots. Il est donc possible de le mettre en œuvre plusieurs fois dans l’année, par exemple toutes les deux périodes selon les besoins de la classe.

Et pour terminer, je dirais que le dispositif des mots-amis est, d’après les enseignants, une respiration pour les élèves et pour eux-mêmes, il leur permet de quitter le manuel de français pour découvrir autrement le lexique et faire éclore leur sensibilité lexicale.

Produits associés

Apprendre... oui, mais comment

Des établissements scolaires autonomes ?

Harcèlement scolaire : le vaincre c'est possible

Gérer les risques psychosociaux

Bien lire et Aimer lire - Méthode de lecture CP/CE1

Bien lire et aimer lire - Les premières histoires

Les méthodes qui font réussir les élèves

La relation d'aide et la psychothérapie

Repenser l’échec et la réussite scolaire

Star Wars, un mythe familial

70 exercices pour développer vos soft skills

Pédagogie de l'activité : pour une nouvelle classe inversée

Libérer la parole dans l'entreprise

La dynamique des groupes

Jeux et jeux de rôle en formation

Pratique de la médiation professionnelle

Manager, réussissez dans vos nouvelles responsabilités

L'erreur, un outil pour enseigner

Faire la classe à l'école élémentaire

Frankenstein pédagogue

Elèves difficiles ? Osez les ruses bienveillantes

La personnalisation des apprentissages

Gérer les ingérables

Management et communication : 100 exercices

Développer l'agilité dans l'entreprise

Enseigner en classes hétérogènes

Les TICE en classe, mode d'emploi

Le mythe familial

Où vont les pédagogues ?

Les types de personnalité MBTI et CCTI

100 exercices et études de cas pour la formation

Quatorze leçons de thérapie stratégique

40 exercices ludopédagogiques pour la formation

Autorité au collège, mode d'emploi (L')

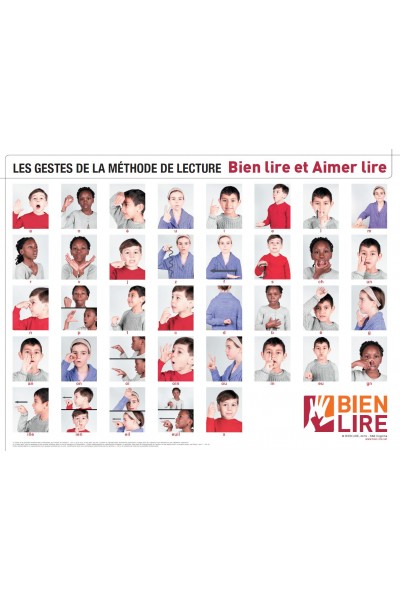

Bien lire et aimer lire, les gestes pour découvrir la lecture dès 5 ans

Comment impliquer l'élève dans ses apprentissages

Concevoir un projet de formation

Concevoir un stage de formation

Construire des compétences dès l'école

Construire votre management d'équipe

Culture au coeur des apprentissages (La)

Dialogue social : prenez la parole !

Donner du sens à l'école

Ecole inclusive : un défi pour l'école (L')

Elèves et professeurs : réussir ensemble

Enfant philosophe, avenir de l'humanité ? (L')

Enseigner pour émanciper, émanciper pour apprendre

Enseigner selon les types de personnalité

Enseigner, un métier sous contrôle ?

L'entretien de face à face dans la relation d'aide

Entretien d'explicitation (L')

Gestion des ressources humaines (La)

Jeux psychotiques dans la famille (Les)

Langages du corps en relation d'aide (Les)

Lettre à un jeune professeur

Management des compétences (Le)

Métier d'élève et sens du travail scolaire

Négocier en situations complexes

Outils de base de l'analyse transactionnelle (Les)

Paradoxe et contre-paradoxe

Parents d'élèves, mode d'emploi

Pédagogie : une encyclopédie pour aujourd'hui (La)

Pédagogie, dictionnaire des concepts clés

Pédagogie. Des lieux communs aux concepts clés

Pour une anthropologie des savoirs scolaires

Pratique de l'analyse transactionnelle dans la classe

Réussir sa première classe

Réussir ses premiers cours

Réussissez vos recrutements

Eduquer après les attentats

Enjeux éthiques du métier d'enseignant

Pratique de l'ingénierie relationnelle

Alternative lycéenne ! (L')

Éduquer avec le numérique

Le travail collaboratif des enseignants Pourquoi ? Comment ?

Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent

La perversion narcissique, mythes et réalité

Dictionnaire critique des psychothérapies

L'autorité à l'école, mode d'emploi

L'art de vendre

Affiche des gestes Bien Lire et Aimer Lire

Enfants et adolescents en grande difficulté : la révolution sociothérapeutique

Les neurosciences cognitives dans la classe

Osez les pédagogies coopératives au collège et au lycée

Réforme de la formation professionnelle

Au cœur de la psychothérapie

Quand les animaux inspirent l'entreprise

Éduquer l'attention

Réussir avec le Digital learning

L’accompagnement thérapeutique des hauts potentiels

À quoi servent les sciences de l'éducation ?

Différencier son enseignement au collège et au lycée

Éduquer entre engagement et lucidité

Alzheimer autrement - 100 activités pour plus de vie

Dictionnaire encyclopédique de la médiation

Enseigner avec les erreurs des élèves

Inverser la classe

Management et innovation - 60 nouveaux exercices

Quand l'école prétend préparer à la vie...

Reconnaître et accompagner les élèves à haut potentiel

Enseignants et élèves en souffrance

Former les enseignants

L'art de la facilitation

Jouer des compétences pour évoluer et s'orienter

Réinventez vos formations avec les neurosciences

Les gestes professionnels dans la classe

Les blessures de l'école

Mon cahier d'exercices pour Bien Lire et Aimer Lire

Un instit ne devrait pas avoir à dire ça !

Une rentrée sereine en élémentaire, ça se prépare

Une rentrée sereine en maternelle, ça se prépare

Un cadre serein dans sa classe, ça se construit

Construire ensemble l'école d'après

La coopération, ça s'apprend

Cultivez vos soft skills

365 jours pour prendre soin de moi

Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer

Quelle posture enseignante pour une relation éducative apaisée ?

Accompagner les élèves Dys, c'est possible !

Le défi d'une évaluation à visage humain

Quand le cerveau apprend

Médiation de la consommation, le guide pratique

Évaluer autrement, c'est possible !

Dictionnaire inattendu de pédagogie

Améliorer le climat scolaire

100 outils pour réussir dans votre job

Innover en formation avec les multimodalités

Devenir formateur d’enseignants

Enseigner en Segpa, même pas peur !

Réussir ma vie en restant Moi

Enfant confiant, parents sereins

Élèves zen, profs sereins, on respire

Faire collectif pour apprendre

Violence et abus sexuels dans la famille

Contre l'école injuste

J'aide mon enfant à dire stop au harcèlement

L'oral au cœur des apprentissages

Convaincre en 7 minutes chrono

J'arrête de courir après le temps

Enseigner et former avec le jeu

Mettre en œuvre la coéducation en classe

La magie de l'enfant dans la thérapie familiale

Faire vivre l'enseignement moral et civique

Évaluons mieux, corrigeons moins

Travailler la maitrise de la langue

La pédagogie Freinet en maternelle : comment faire ?

Négociez comme un pro

Formateur d'enseignants, un métier impossible ?

L'intergénérationnel, une chance pour l'avenir !

Quand le domicile se fait espace thérapeutique

Apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle

Controverses sur la langue française

Jardiner à l'école pour s'ouvrir au monde

Restaurer le lien social en situations extrêmes

Relever le défi écologique à l'école

Mettre en place un plan de travail en classe

L'influence cachée du cerveau humain

Accueillir les élèves nouvellement arrivés

Belle-mère, beau-père. Trouver sa place

Loup blanc et autres histoires

Les habits merveilleux du roi et autres histoires

Méthode de lecture Bien lire et Aimer lire

Cahier de compréhension Bien lire et Aimer lire

Cahier d'exercices Bien lire et Aimer lire

J'aide mon enfant à faire face aux difficultés de la vie

Articles similaires

ESF Sciences Humaines se lance dans les podcasts !

ESF Sciences Humaines se lance dans les podcasts !

Entretien avec Marie-Josée Couchaere, auteure de Cultivez vos softs skills

Entretien avec Marie-Josée Couchaere, auteure de Cultivez vos softs skills

L'évaluation à visage humain : entretien avec Charles Hadji

L'évaluation à visage humain : entretien avec Charles Hadji

Accompagner les élèves Dys, c'est possible : entretien avec Isabelle Ducos-Filippi

Accompagner les élèves Dys, c'est possible : entretien avec Isabelle Ducos-Filippi

Respirado, ton livre zen pour être bien dans ton corps, ta tête et ton cœur : entretien avec Mathilde Bernos et Emilie Top-Labonne

Respirado, ton livre zen pour être bien dans ton corps, ta tête et ton cœur : entretien avec Mathilde Bernos et Emilie Top-Labonne

© ESF Sciences Humaines 2019 . Tous droits réservés . Mentions Légales . cgv . Confidentialité